かけ算九九の指導

★かけ算九九でつまずく子

秋になると2年生の教室から「ににんがし、にさんがろく、にしがはち・・・」と九九を唱える声が聞こえてきます。日本では、(外国は知りませんが)、2年生でかけ算の学習を始めます。

かけ算学習の第一歩は、「いくつがいくつ分」というかけ算の仕組みを理解することと1位数同士のかけ算の答えを自動的に出せるように(自動化)することです。かけ算の仕組みの指導は教材「かけ算の仕組み1」「かけ算の仕組み2」「かけ算の仕組み3」を使って勉強するとして、自動化の学習についてお話します。

日本では「九九」と言われる1位数同士のかけ算の式と答えをセットにした語呂合わせ読みを丸暗記するという方法で学習をします。記憶力の衰えを感じるようになった私が、先日脳トレのためにお経を覚えようとしたのですが途中で挫折しました。小学校2年生の時期は丸暗記が得意な時期だということを聞いたことがありますが、子どもの能力ってすごいなあと改めに思いました。

多くの子どもは、語呂合わせ読み九九を覚えて自動化しますが、すべての子どもがこの方法で自動化できるわけではありません。それが、われらが発達障害の子どもたちです。うちの教室に来ている3年生以上の子(九九の指導が終わった子)の中にも九九を完全に覚えられていないために算数で困っている子がいます。この子たちが九九を完全に覚えられるようにするにはどのような指導をすればよいのでしょうか。

★まずはつまずきチェックテスト

「あれ?この子、九九でつまずいているのでは?」という子どもがいた時は、まずはつまずきチェックのため、「かけ算九九チェックテスト(名前が長いのでここでは「チェックテスト」って言いますね)を行います。チェックテストは、0×0から9×9までの1位数同士のかけ算100個がランダマイズされただけのテストです。しかし、やり方に少し工夫があります。時間制限があるのです。読み書き計算のような基礎的スキルは「正確さ」だけではなくて、「素早く(流暢性)」の二つがそろって使えるスキルになります。だから、制限時間を設けます。チェックテストの評価の仕方にも少し工夫があります。全問題の中での正答数の割合である「正答率」だけでなく、全問題(この場合は100問)の中で正答・誤答に関わらず解答した問題の数の割合の「解答率」と、解答した問題の中での正答数の割合の「正確さ率」の三つの観点からチェックします。そして、答え方も観察します。するとつまずいている子には三つのタイプがあることが分かりました。

★つまずき3タイプ

記憶の段階には、記銘(語呂合わせ読みを記憶領域に取り込むこと)、保持(取り込んだ語呂合わせ読みを正確に覚えておくこと)、想起(覚えておいた語呂合わせ読みを必要に応じて素早く取り出すこと)があります。九九でつまずいる子を、この記憶の3段階の観点からタイプ分けをしてその指導を考えてみます。

このタイプの正答率が80%以下です。この子たちは、覚えている九九が少ないため答えが書けず解答率が低い、または適当に答えを書いて解答率は高いが正確さ率が低いです。また、たし算・ひき算を駆使して答える子がいます。例えば8×7の場合、覚えている8×5=40からスタートして40+8=48、48+8=56と8を2回たして56と答えます。かけ算の仕組みを知っているようで、時間がたっぷりあるテストでは良い点が取れる(正確さ率が高い)ため九九をクリアーしたと見落とされてしまいます。しかし、これでは、自動化したとは言えません。

この子たちのつまずきの原因は、記憶容量が少ないことが予想されます。

このタイプの子は、正答率は70~90%ぐらいで解答率が高く正確さ率が低いです。テストの様子を見ると、6×7を「ろくしち・・・」と式の部分の語呂合わせ九九読みはできますが「ろくしち、にじゅうし」のように別の答えが続いてでてきたりします。

この子たちは、九九を覚えることはできるのですが、「し(4)」と「しち(7)」のように音が似ているものや「さん、さ、ざん(3)」「は、はっ、ぱ、はち(8)」のように数字の読み替えがある問題で間違いが多くなります。先ほどの場合では、「ろくしち」と「ろくし」を間違えたのでしょう。

この子たちのつまずきの原因は、音韻認識の弱さであることが予想されます。

このタイプの子は、正答率は70~90%ぐらいで正確さ率が高く解答率が低いです。テストの様子を見ると、8×7の式を見てもすぐに「はちしちごじゅうろく」と読めません。そこで「はちいちがはち、はちにじゅうろく、はっさんにじゅうし、はっしさんじゅうに、はちごしじゅう、はちろくしじゅうはち、はちしちごじゅうろく。ああ、56だ」と言って56を書きます。

この子たちのつまずきの原因は、九九は覚えているのですが、式からその語呂合わせ九九読みが想起できないという読み障害の問題があることが予想されます。

★九九の覚え方

九九の覚え方を3つ考えてみました。

これは一般的な「ににんがし、にさんがろく・・・くくはちじゅういち」という一位数同士のかけ算の式と答えを語呂合わせで読んで覚える方法です。語呂が良くて覚えやすいです。ネットで調べたらメロディーがついているのもあるみたいです。ただ、「しちしちしじゅうく」などのように音韻認識の弱い子には唱えにくく覚えにくいものや同じ数字でも読み替えたりするのも多いので混乱する子もいます。

7×7=49を「なな・なな・よんじゅうきゅう」と数字をそのまま読む覚え方です。数字の読み方も音韻認識の弱い子が間違いやすい/s/音をできるだけ避け、数の読み替えもしないで「よん(4)」「なな(7)」のように統一します。音韻認識の弱い子には覚えやすい反面、リズム感がある語呂合わせ読みの方が覚えやすいという子もいます。

この二つは唱えて覚えるので聴覚系を使った覚え方と言えます。視覚系を使った覚え方としては「7×7=49」などを書いたカードを見て視覚として覚える方法やその式を書き写して覚えるなどの方法もあります。

★「九九練習ワーク」

これらのつまずきタイプや覚え方をふまえて、九九を覚える練習ワーク「九九練習ワーク」を作成しました。

このワークの特徴は、

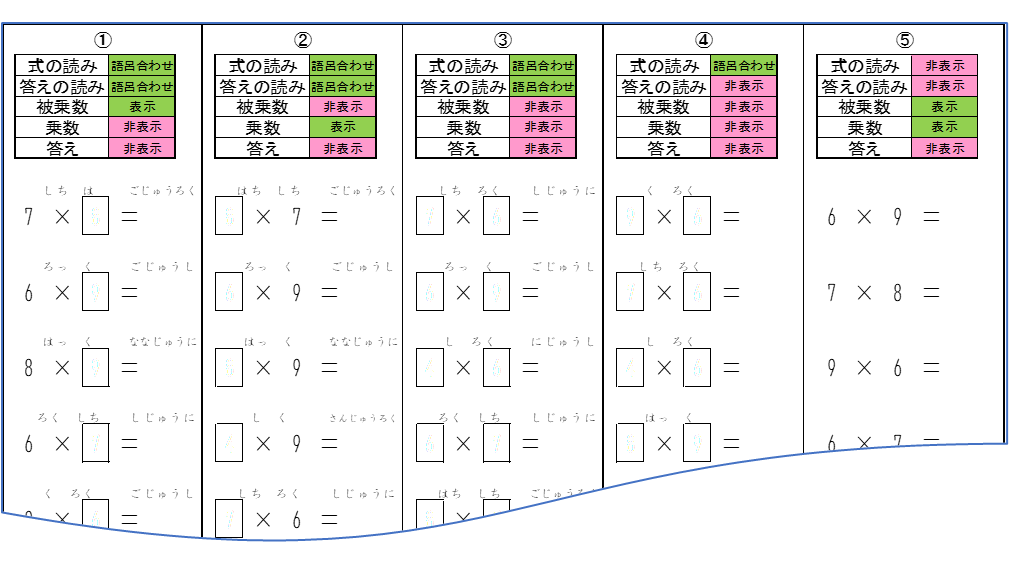

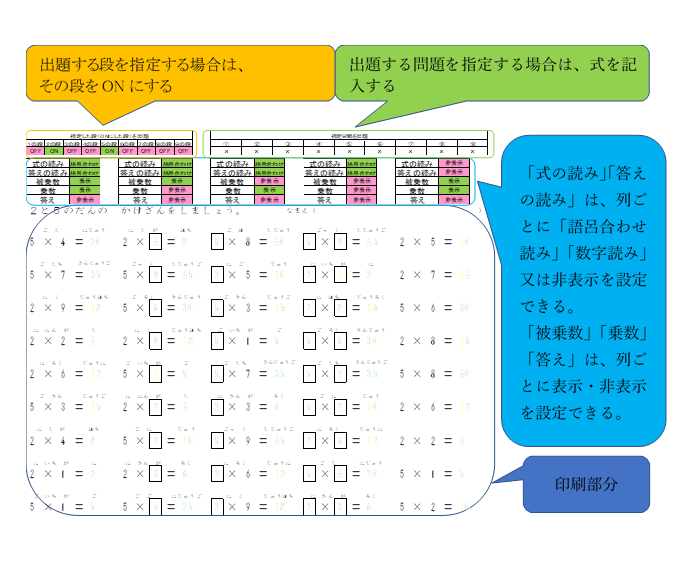

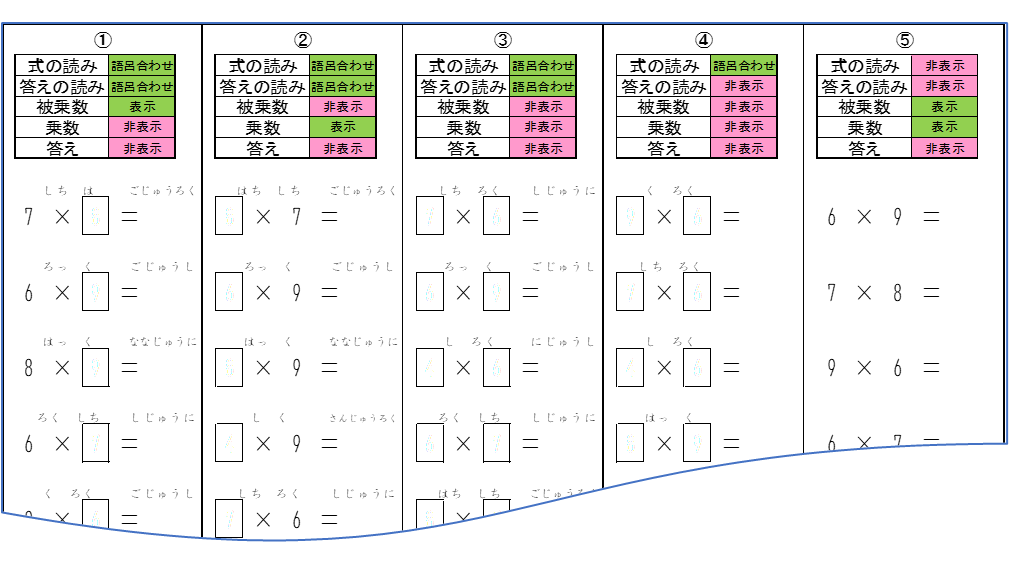

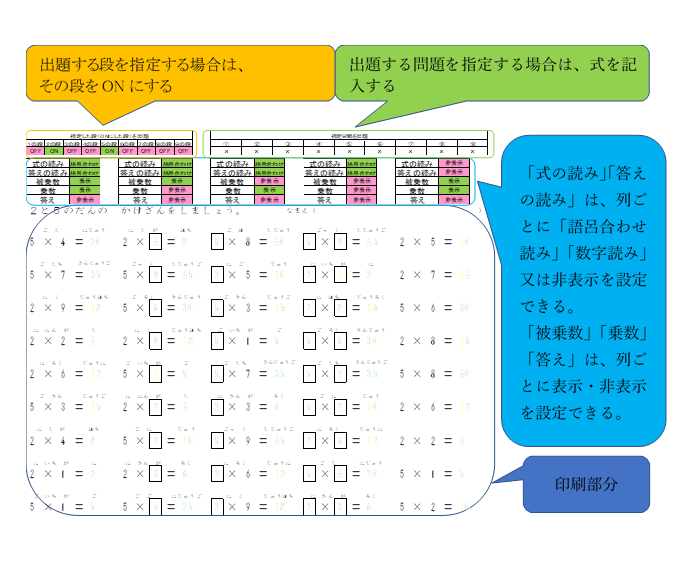

①A4サイズの用紙に1位数同士のかけ算の問題が9問ずつ5列、45問印刷される。

②出題する問題は、任意の段(2の段だけ、2と7と8の段ように複数の段など)だけを出題する方法と出題したい問題(4×3と7×9・・・など9個まで)をピックアップして出題する方法がある。

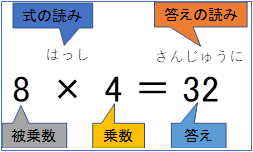

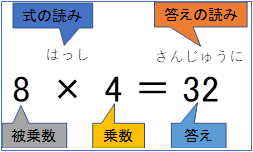

③出題される問題の形式は、「式の読み」「答えの読み」「被乗数」「乗数」「答え」があり、それぞれを表示・非表示の切り替えができる。例えば、「被乗数」「乗数」のみを表示にすれば一般的なかけ算の問題、「被乗数」「答え」のみを表示にすれば穴あきかけ算の問題、「式の読み」「答えの読み」を表示してそこに数式を書きこむようにすると書いて覚える九九の練習プリントになる。

④「式の読み」「答えの読み」は、「語呂合わせ九九」「数字読み九九」に切り替えられる。

★「九九練習ワーク」を使ったつまずきタイプ別指導方法

・記銘困難タイプ

この子たちは記憶容量が少ないため九九をすべて覚えられないようです。まず、覚える量を減らします。かけ算は交換法則が成り立ちますから、効率よく覚えると覚える九九は半分になります。

チェックテストで覚えていない九九をチェックします。そこから覚える九九を9個リストアップして、「指定9問を出題」に入れます。

式、答えの読みは、子どもの特性に応じて「語呂合わせ読み九九」「数字読み九九」から選びます。

次のようなワークを作成し、子どもの理解に合わせて練習させます。

-

式の読み・答えの読み・被乗数・乗数を表示し、答えを記入する。

-

式の読み・答えの読み・被乗数を表示し、乗数・答えを記入する。

-

式の読み・答えの読みを表示し、それらを見ながら(読みながら)被乗数・乗数・答えを記入する。数式と答えを書くことで視覚も使って覚えさせる。

-

式の読みのみを表示し、被乗数・乗数・答えを記入する。③と同様に視覚も使って覚えさせる。

-

数式のみ表示し、答えを記入する。

半分の九九を覚えることができたら、「指定9問を出題」のところに3×8、8×3など交換法則で答えられる問題を入れて、交換法則を使って答える練習をします。

・保持困難タイプ

この子たちは、音韻認識が弱いために似た音が使われたり、数字の読み替えが多い「語呂合わせ読み九九」を覚えるのが苦手なようです。「語呂合わせ読み九九」とは違う「数字読み九九」で覚えるようにします。

まず、チェックテストで間違いやすい九九をチェックします。そこから9個をリストアップして「指定9問出題」に入れます。

式と答えの読みは、「数字読み九九」にします。

次のようなワークを作成し、子どもの理解に合わせて練習させます。

-

式の読み・答えの読み・被乗数・乗数を表示し、答えを記入する。

-

式の読み・答えの読み・被乗数を表示し、乗数・答えを記入する。

-

式の読み・答えの読みを表示し、それらを見ながら(読みながら)被乗数・乗数・答えを記入する。数式と答えを書くことで視覚も使って覚えさせる。

-

式の読みのみを表示し、被乗数・乗数・答えを記入する。③と同様に視覚も使って覚えさせる。

-

数式のみ表示し、答えを記入する。

・想起困難タイプ

この子たちは、語呂合わせ読み九九は覚えているのですが、式からその語呂合わせ読みを想起できないようです。式を読む練習をすることが指導のポイントになります。

起できないようです。式を読む練習をすることが指導のポイントになります。

まず、チェックテストで想起しにくい九九をチェックします。そこから9個をリストアップして「指定9問出題」に入れます。

式と答えの読みは、「語呂合わせ読み九九」にします。

-

式の読み・答えの読み・被乗数を表示し、乗数・答えを記入する。

-

式の読み・答えの読み。乗数を表示し、被乗数・答えを記入する。

-

式の読み・答えの読みを表示し、式と答えを記入する。

-

式の読みのみを表示し、式と答えを記入する。

-

数式のみ表示し、答えを記入する。